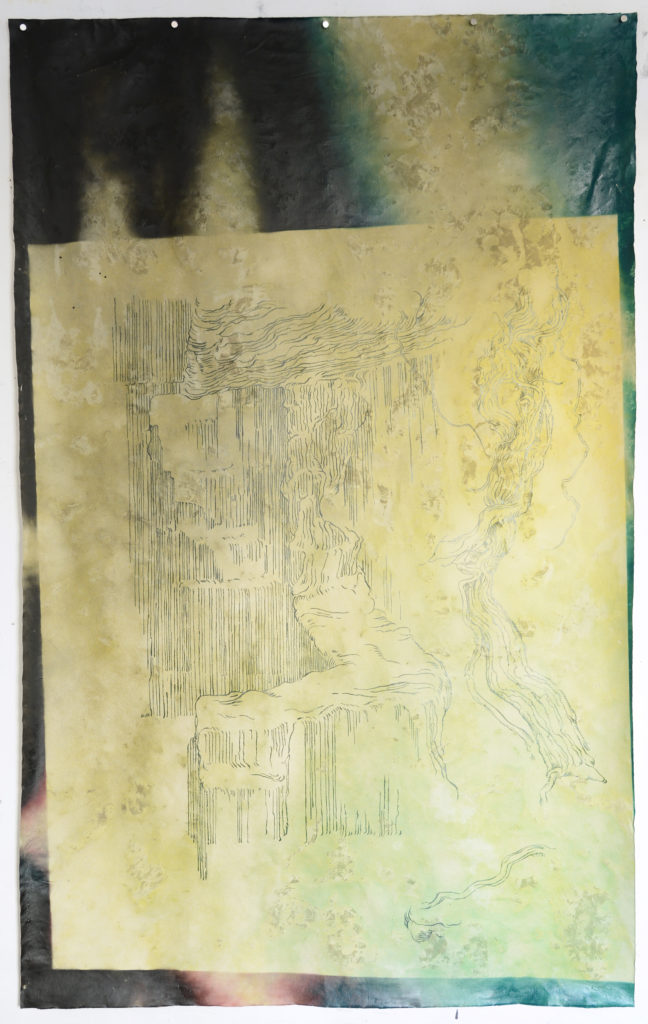

Dans les « vues » de ses peintures que Sylvain Polony a choisies pour le présent ouvrage, l’artiste a privilégié, outre la classique présentation de face, où l’œuvre tend à se confondre avec sa représentation, deux autres types d’images, ici bien moins attendues : des détails, en très grand nombre, et, plus surprenant encore, des photos où certaines œuvres sont vues de biais, de telle sorte que l’on y voit non seulement le mur sur lequel elles sont accrochées (et même, parfois, l’espace urbain dans lequel s’insère le dit mur), mais aussi, ce qui ne s’imposerait pas forcément si l’on avait affaire à des tableaux, le bord de l’œuvre, ou, plus exactement, ce côté, cette tranche qui se dérobe au regard lorsque l’on se tient, banalement, face à la peinture. C’est donc ainsi qu’il veut que l’on entre (ou que l’on se perde ?) dans son travail. En multipliant les trajets, et, plus encore, en faisant alterner des modes de cheminement qu’apparemment tout oppose. Car, de prime abord, l’entrée par le biais apporte une forme de distanciation que le choix du détail vient combattre. D’un côté le rappel, par la matérialité, par la tridimensionnalité, et par la présence du monde autour de l’œuvre accrochée, de la nature d’objet de l’œuvre vue. De l’autre, l’oubli de l’objet, la négation du plan, pour mieux faire éprouver la sensation que ce qui est là, loin de toute froideur, loin de tout statisme, se meut et émeut. Façon de tenir ensemble planéité et sensualité, abstraction et jouissance obscure de l’organique ? Sans doute, mais, ici, il n’est pas certain pour autant que distance et proximité s’éprouvent en empruntant les chemins les plus clairement balisés.

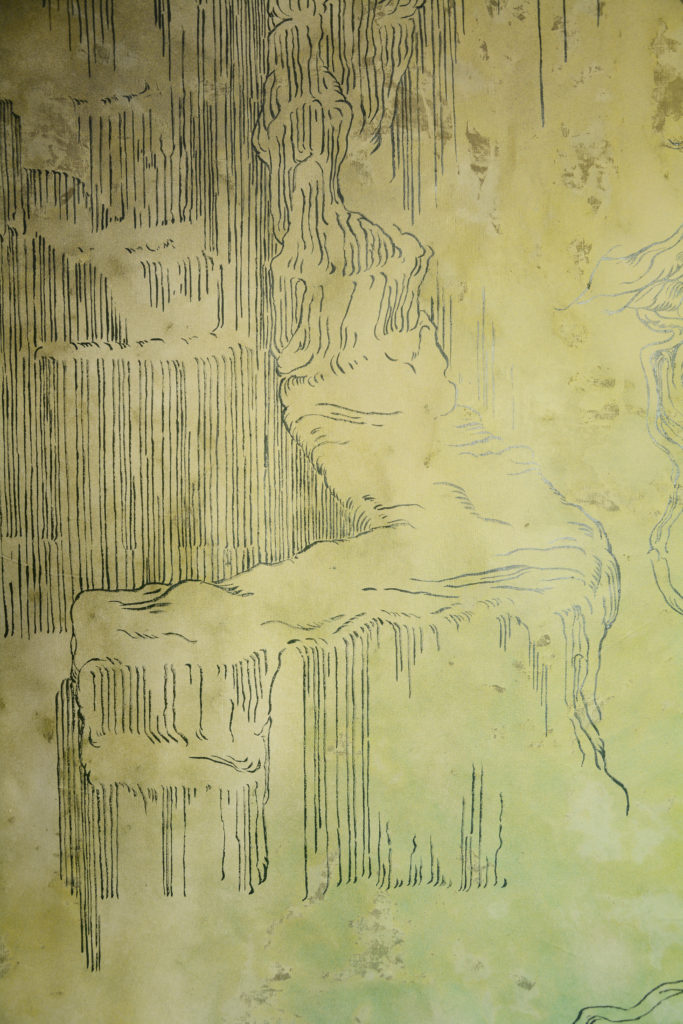

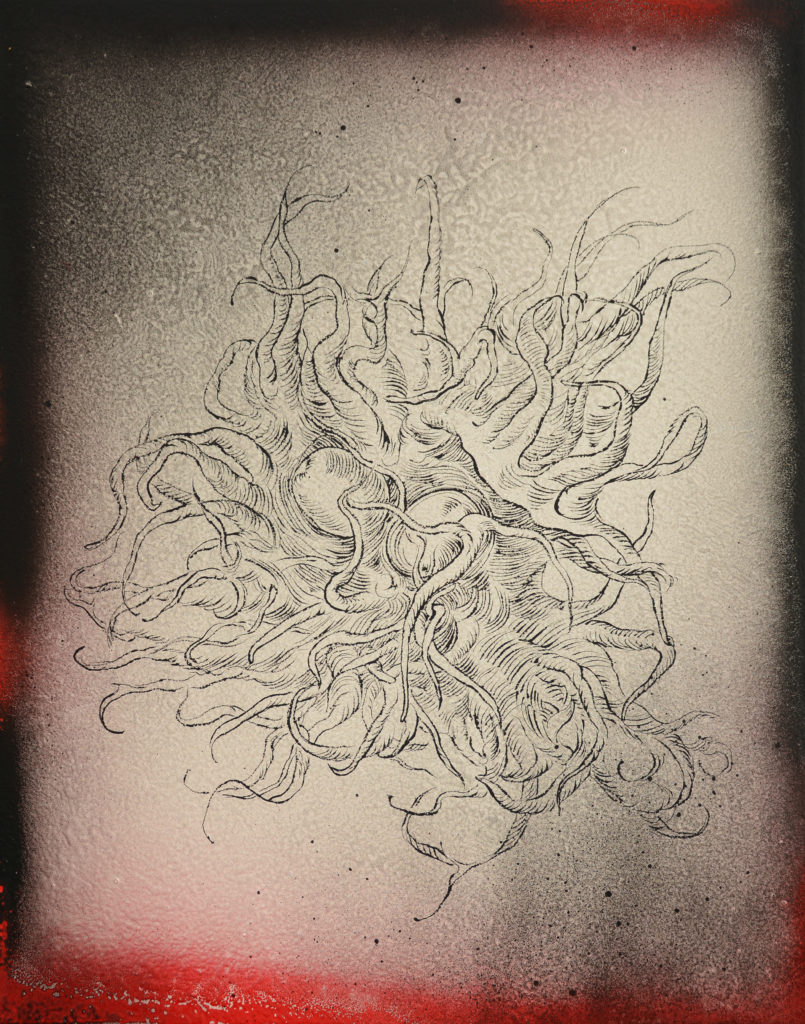

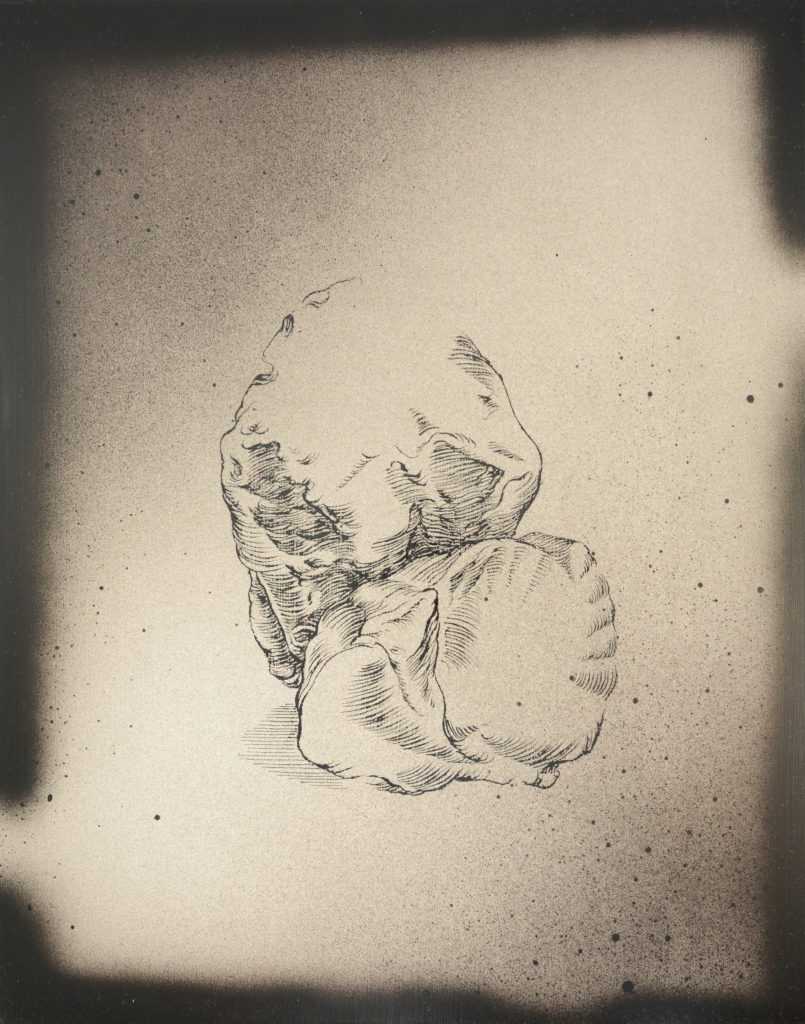

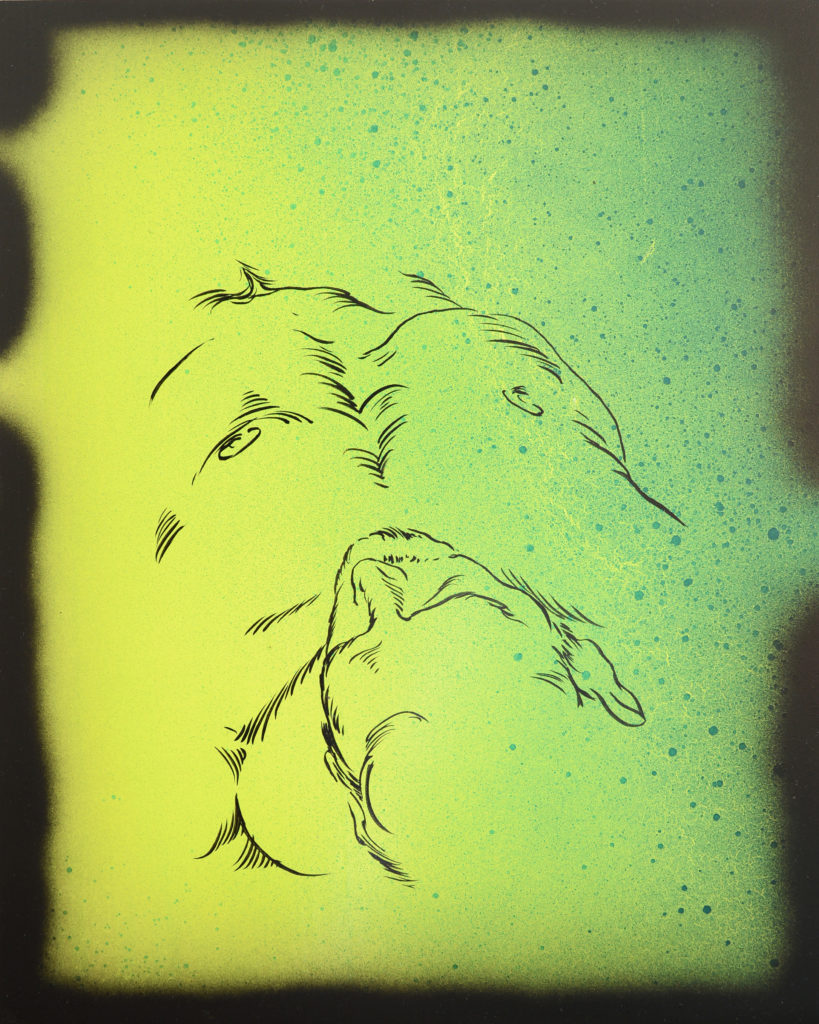

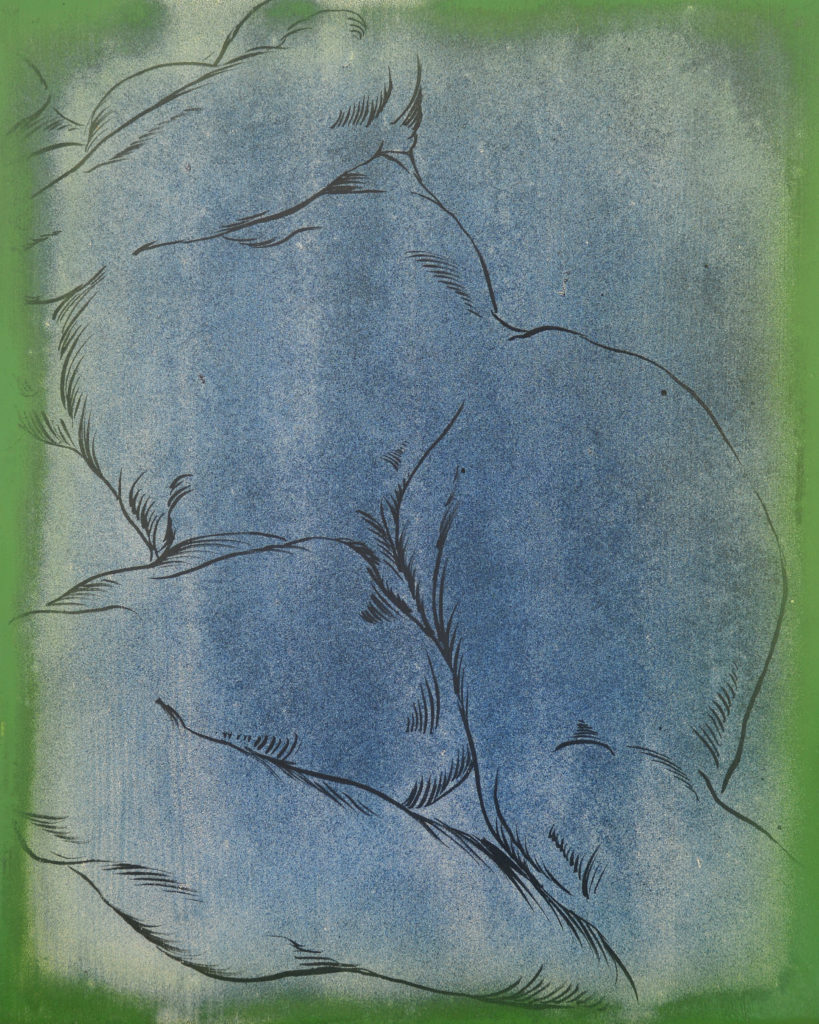

Commençons par les détails, puisque, dans la plupart des chapitres, c’est par eux que le peintre a décidé de nous faire commencer. J’ai, à l’instant, dit leur caractère inattendu. Je voulais dire par là qu’ils sont rarement employés lorsque l’on reproduit de la peinture abstraite. Pourquoi, en effet, isoler tel ou tel fragment d’un tout qui tient sa force de sa totalité, au risque d’esthétiser tel geste, telle tache, alors qu’il n’y a là, à proprement parler, nul « détail » dont la représentation isolée nous livrerait une visibilité singulière ? Sylvain Polony n’utilise pas de « motifs », même si il fut un temps, dans les Constellations et dans les Ecritures, où certaines formes circulaires revenaient comme une façon d’ancrer la composition. Son travail, extrêmement construit dans sa structure même, donne la sensation – peut-être illusoire ? – d’un déploiement organique des formes qui doit plus à une logique du vivant qu’à une décision abstraite. Alors pourquoi ces détails, ou, pour le dire de façon sans doute plus juste, pourquoi nous mettre, nous regardeurs, si près de ses œuvres comme si là, seulement, dans une perte de la vision claire de leur entièreté, quelque chose d’important se donnait soudain à éprouver ? La réponse, sans doute, est dans nos sensations. Je veux dire par là, et ceci explique ce choix fait par l’artiste de tant de vues de près (cette notion de proximité est bien plus pertinente, ici, que celle de détail, qui implique une coupe dans un plan), que Polony ne souhaite pas seulement toucher notre vue : pas seulement, c’est-à-dire que oui, il veut ceci, mais aussi, en même temps, autre chose. Il veut reprendre, et revendiquer, la dimension décorative de la peinture abstraite, mais aussi, sans que cela soit vécu sur le mode de la contradiction, que décor rime avec trouble, comme si notre œil était l’organe qui innervait notre peau. Donc, si l’on s’approche, on est touché, sans cesse, caressé, parfois, troublé, la plupart du temps, et même dégoûté, quelquefois. On oublie que l’on est face à une surface plane, pour avoir la sensation que ce qui est là, comme une peau, est l’enveloppe extérieure et vivante d’un organisme vivant, et profond. Ici on peut se perdre, mais aussi se rencontrer, comme dans le miroir noir de notre intimité. Polony, qui aime Ingres, sait que la sensualité la plus crue prend parfois pour se manifester l’allure de la froideur la plus grande. Et que l’effet n’en est qu’intensifié.

Mais, et ce n’est pas là le moindre paradoxe constitutif de ce travail, à force de s’approcher, la surface plane se rappelle à nous. Car Polony, si peu matissien en apparence, sait bien, à l’instar de l’auteur de Porte-fenêtre à Collioure, que les tableaux – appelons-les provisoirement comme cela – sont des écrans qui offrent à l’œil la résistance d’une surface … Et ceci est valable aussi pour l’œil qui a été si bien touché qu’il a, un moment, oublié qu’il n’était qu’œil, organe de la vue, et non de l’exploration interne des failles et des plis. Celui qui regarde, surtout s’il regarde de très près, finit toujours par se casser le nez sur la peinture. Même quand celle-ci fait semblant de ne pas être plate. Aussi fantasmatiquement pénétrable soit-elle, la surface de la peinture de Sylvain Polony se donne aussi pour ce qu’elle est, à qui accepte de s’en approcher : de la peinture industrielle, au plissé délicieusement artificiel, sur des plaques de métal. Réversibilité. L’art selon Sylvain Polony, et c’est là pour lui sa grandeur, et non son échec, est en même temps nature et artifice, fusion inédite du vrai et du faux, de l’illusion et de sa dénonciation. C’est de là, précisément, que naît son effet, où le plaisir s’allie délicatement au dégoût, le frisson à la révulsion passagère.

De là ces « vues » de biais. Je dis « vues », un terme qui indique une distanciation, parce que dans ces photographies il donne bien des choses à voir : des murs et des sols (de l’atelier, du lieu d’exposition…), d’autres œuvres de lui, et même le monde extérieur, lorsqu’il choisit de montrer une œuvre accrochée dans un lieu qui s’ouvre sur la ville avec, en fond, un bâtiment public dont la monumentalité et la géométrie affirmée jouent, de façon ironique, avec les formes flottantes de sa peinture. Sans oublier, comme s’il fallait par là rappeler que l’artifice est produit par l’humain, cette vue qui est le paroxysme du biais, où deux jambes (celles de l’artiste ?) côtoient le bas d’une œuvre sur le sol maculé de peinture de l’atelier. Photo emblème, à sa façon, où le sol, qui est son véritable chevalet, se redresse pour devenir un plan en lisière duquel, à la limite de l’expulsion, se tiennent un homme de dos, et son tableau.

Tout cela, le peintre aurait pu nous le donner à voir en élargissant son champ, c’est-à-dire en photographiant ses œuvres, de face, dans le contexte de leur accrochage, mais – et c’est bien là le signe que la contextualisation n’est pas son seul souci – à l’élargissement du champ, il ajoute le déplacement du point de vue : ce glissement de la face au biais. Notons, car ce n’est pas fortuit, même s’il n’y a là aucun système, que la plupart des chapitres du catalogue fonctionnent, selon le vœu de l’artiste, sur une progression en trois temps : détails, faces, vues de biais. Et que, dès lors, si les détails sont la porte d’entrée dans les œuvres, les vues de biais en sont la porte de sortie, les faces étant finalement non pas les œuvres en soi, le moment essentiel, mais une sorte d’étape intermédiaire dans cette pérégrination. Ici, le temps du parcours et l’expérience vécue comptent tout autant que la chose vue.

Donc, les vues de biais comme un dernier regard, qui doit, ainsi, clôturer quelque chose. Comme si la révélation de l’artifice était ce qui vient non pas dénoncer l’illusion du début (cette sensation, par le détail, d’être dans un espace profond et sensuel), mais lui donner toute sa qualité. « Il importe fort peu que la ruse et l’artifice soient connus de tous, si le succès en est certain et l’effet toujours irrésistible. » écrit Charles Baudelaire dans son Eloge du maquillage. Cela pourrait être la devise de Sylvain Polony, qui se livre aux joies de la démystification avec la même intensité qu’il nous livrait l’instant d’avant à celles de la fusion. On comprend, dès lors, que le livre au sein duquel s’inscrit le texte que vous lisez n’est pas un simple catalogue, destiné à montrer ce qu’un artiste crée, mais bien, du fait même des parcours qu’il propose, un objet initiatique : ce par quoi nous éprouvons, de la fascination à une décristallisation féconde, les « charmes » de la peinture de Polony. Ainsi, vues de biais, les œuvres nous montrent-elles l’envers du décor : les procédures de montage, l’épaisseur des supports, le métal cru sous la peinture, mais aussi une autre épaisseur, bien plus sensuelle, celle de la peinture, dont la matière soudain émerge comme on l’aborde par le côté. Et puis, surtout, ce regard en coin fait émerger ce que l’abord par la face tend injustement à gommer, qui est le caractère profondément fragmentaire de l’art de Sylvain Polony.

Si j’hésitais à appeler les œuvres faites par Polony des tableaux, c’est en raison de cela : parce que, et tout son parcours ne fait qu’accentuer ce mouvement, l’artiste crée ce qu’il faudrait appeler des morceaux de peinture. Des morceaux qu’il agence et défait, en même temps, dans un jeu de composition/décomposition qui est le moteur même de son travail. Et que, loin de désirer cacher cela, le peintre n’a de cesse de nous l’avouer, afin que nous éprouvions à notre tour cette incomplétude qui est l’origine et l’horizon de toute sa quête.

Donc l’artiste peint au sol, sur des plaques de métal, ou de plexiglas, parfois. Plaques standard, achetés au rayon bricolage, qu’il recouvre de peinture industrielle. Mais, avant cela, il fait découper ces plaques, et obtient ainsi des modules : plaques plus petites, et chutes, qu’il pourra ensuite assembler. Logique technique, dit-il, c’est-à-dire économique, mais aussi de transport, et de capacité de ces supports à entrer et sortir de l’atelier. Les petites causes, parfois, cachent de grands effets. On sait que Bacon fit des polyptiques parce que les toiles de très grand format ne passaient pas par la porte de son atelier. Polony ne peint pas de polyptiques, mais lui aussi a fait de la contrainte un moyen, en homme qui conçoit la création comme la rencontre du hasard et d’un programme. Il pratique donc l’assemblage, à la fois parce qu’il lui est nécessaire, physiquement, de travailler sur des modules de format moyen, mais aussi parce que, assemblant plusieurs modules en une même œuvre, il obtient non seulement une monumentalité nouvelle, mais, surtout, une monumentalité fragmentaire. Comme si, en construisant, cet homme qui fut architecte avant de peindre, cherchait non à gommer mais à laisser visible les procédures nécessaires à sa construction. La froideur apparente du travail de l’artiste – froideur suggérée par sa prédilection pour les matériaux industriels, contre les matériaux et techniques fournis par la tradition des beaux-arts – est sans cesse contredite par les traces, éminemment visibles, de son humanité. L’artiste étale la couleur sur sa plaque posée au sol avec une raclette qu’il tient dans sa main, ce qui nécessite l’emploi de plaques de taille modeste : c’est-à-dire à échelle humaine. Ici, le corps de l’artiste donne l’échelle, et remarquer cela c’est peut-être dire l’essentiel.

Donc il étale, sur des modules, qu’il pose les uns à côté des autres (dans ce cas le joint qui se crée ainsi par le contact de deux plaques posées côte à côte joue par la façon qu’il a de venir contrarier le geste d’étalement), où qu’il isole, ou bien encore dont il change l’agencement au sol d’un passage de couleur à un autre. La peinture est donc pour lui une tension entre assemblage et étalement, qui, loin de s’abolir dans le résultat au profit d’une quelconque unité, est conservée dans sa forme même qui est comme l’expression de la contradiction délibérément non résolue qui la constitue. Car, lorsque Sylvain Polony procède au dernier acte, qui est d’accrochage plutôt que d’assemblage, et qui consiste à accrocher de manière contigüe plusieurs plaques sans pour autant les réunir en un unique objet, il met en scène l’image de son travail qui fut, et reste, la production de morceaux de peinture. Et de cela, seules les vues de biais, qui rendent visibles les marques de montage et mettent au jour les différences d’épaisseur d’une plaque l’autre, témoignent de façon juste. Parce qu’elles montrent l’en-dessous qui préside à cet ordonnancement précaire, mais aussi parce que, ainsi vues, les zones peintes semblent nous échapper pour mieux s’enfouir dans les profondeur de la photographie. C’est cela, la peinture de Sylvain Polony : quelque chose qui échappe, à lui comme à nous. Et quelque chose qui échappe d’autant plus – je veux dire dont l’essence même est d’échapper – que l’artiste a, a priori, tout fait pour que rien de la sorte ne puisse arriver. Du moins dans un premier temps. Car la peinture, chez lui, est d’abord (au sens chronologique de ce terme) affaire de programme : avant le geste, avant l’étalement de la couleur à la raclette, il y a une série de décisions. Quelles plaques ? Quelle disposition ? Quelle matière ? Et après ?

Après, il y a le hasard : cet événement dont Polony ne peut que préparer la venue, mais jamais prévoir la forme. La peinture est cet espace dans lequel l’inattendu advient dans le prévu. On comprend, dès lors, pourquoi cet artiste qui met un soin maniaque à préparer l’acte de peindre, se refuse à imposer à ce qui a eu lieu la moindre unité d’après coup. S’il compose, c’est avant de faire tomber la couleur sur la plaque. Ensuite, il étale, et constate ce qui se passe, comme on regarderait la vie naître, devant soi. La vie comme ce que l’on a créé, et qui, en raison même de cela, nous échappe.

J’ai dit que Sylvain Polony avait été architecte. Mais il y a fort à parier qu’en devenant peintre il a, littéralement inversé son mode d’être et de procéder, comme on le ferait d’un gant que l’on retourne pour l’ôter de sa main. Car chez lui, désormais, la structure ne contient pas le vivant, au sens où contenir voudrait dire contraindre, enfermer, mais elle devient comme l’armature que l’artiste offre au hasard. D’un tel cheminement, qui mène de la construction à la déconstruction, de la recherche de l’unité à la création de morceaux de peinture, il faut prendre la mesure, car il ne désigne pas un simple jeu formel, sans implication métaphysique. Une étymologie possible du mot « biais », serait un mot grec, « bias », qui désigne la force vitale, mais aussi une façon d’agir par l’emploi de la force, voire de la violence. Si elle n’est pas certaine, j’aime à croire que cette étymologie est pertinente, tant elle dit ce que fait, et ce que vit Sylvain Polony, dans toute sa dualité : cette recherche d’un programme pour que jaillisse la force vitale, qui viendra tout fragmenter de ce que l’artiste a prévu. Avec douceur, mais aussi avec violence. A l’image de ses surfaces qui semblent planes mais qui, vues de biais, se révèlent soudain profondes, attirantes, et dangereuses comme ce après quoi on court sans jamais pouvoir le capturer.

Pierre Wat